经典精神分析理论有哪些bug

文/龙爸开讲

经典精神分析理论有哪些bug

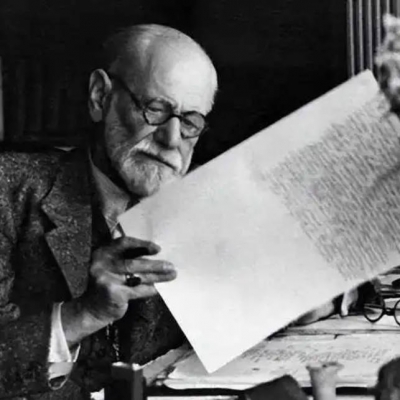

如果问:心理学的第一大势力是哪个?

那无疑是弗洛伊德开创的精神分析学派。

但是,精神分析学派从来都不是铁板一块,其中分支与流派林立,据说现在已经有100多个支系了。

之所以这个学派会发展得如此生机勃勃,就是因为弗洛伊德最初提出的精神分析理论有太多bug,而后来出现的分支学派,它们就是为打补丁而生的。

那么,弗洛伊德的经典精神分析理论到底存在哪些问题呢?

◇ 01 ◇

心理能量似乎并不是那样的

很多科学实验都证明了:弗洛伊德提到的心理能量的确存在。

但是,它的运作方式似乎并不像弗洛伊德所描述的那个样子。

比如他的能量学说的一个核心假设是:

能量聚集引发紧张,需要通过宣泄来进行释放。

释放之后紧张解除,然后那个动力就会消失,于是有机体重新恢复平静。

我们观察到的许多情况确实如此,但是这并不意味着没有例外。

大量的相关研究发现:诸如敌意、攻击性等能量在宣泄之后并不会就此平复,反而会引发继续释放的冲动。

也就是说,表达敌意可能带来更大的敌意。

这似乎与行为主义更合拍,这个学派认为:人们会根据环境对于行为的反馈,来调整后续的行为。

现实中的情况也确实可能如此——

如果一个行为受到了奖励,自然下次就还会想要做。

假若你宣泄你的怒火之后爽到了,那么这种攻击性的行为就受到了强化,于是就会源源不断地寻求表达与发泄,而不是就此收手。

路法西效应不就是如此吗?

所以,国外有些企业搞心理发泄室,让员工在里面为所欲为,比如说扔盘子、砸东西,或者摔家具等等,通过这些破坏性的行为来帮助员工发泄情绪。

但是很遗憾,发泄室往往无法产出期待中的效果。

就像对于高压锅里的气压,简单地放气绝对不是防止爆炸最好的办法。

更好的办法是关上火、挪开灶。

对于愤怒也是如此,一味地发泄并不一定会凑效。

需要冷静下来,去理性思考一下引发愤怒的真正原因,并去清除那些原因。

此外,弗洛伊德认为,性本能和攻击本能是天生的,总在追求满足。

然而,很多人可能一辈子都不必表现出攻击性,也可以得到完全的满足,也完全可以过得很充实、快乐和健康。

现代研究更倾向于认为:攻击性本身并不是一种先天的动物性本能,而更多是一种后天的习得。

另一方面,弗洛伊德认为性能量的压抑是心理疾病的原因。

从他所处的年代到现在,可以说性是越来越开放,性压抑的程度大大减弱了。

但是全球范围内的心理障碍却一点儿都没有变少,依然非常普遍,甚至愈演愈烈。

这说明心理问题或心理疾病的产生,还有更多、更复杂的原因,而这些恰恰是被弗洛伊德所忽略的。

◇ 02 ◇

饱受诟病的人格发展理论

现在讲经典的心理学理论时,对弗洛伊德的人格发展理论都是持谨慎态度的,主要原因就是这一部分的槽点太多了。

比如,他旗帜鲜明地提出了童年经验决定论,认为:人格在五岁左右就基本发展完成了,往后呢只是基于这些基本结构的一些零敲碎打。

而且,弗洛伊德对于心理发展阶段的论述,说到成年就戛然而止了。

现在的我们知道:一个人的心理是终身发展的,并不只是停留在儿童期。

弗洛伊德的后继者埃里克森就是在批叛弗洛伊德的基础上,提出了他自己的人格发展理论,将它扩展到了人生的全程。

此外,弗洛伊德强调:本我的底层动力是性能量,这是心理发展的主要动力。

比如在他所谓的生殖器期阶段,也就是3到6岁,他认为这个阶段儿童会开始发现性别差异,并且把自身已然觉醒的性本能指向异性双亲——

男孩子指向母亲,那出于对母亲的爱,他们会把父亲当作情敌。

这就是“俄狄浦斯情结”的由来,现在已然成为这个心理冲突的代名词,俗称恋母情结。

弗洛伊德继续说:这个时候小男孩们还不够强大来对抗父亲,于是缓解焦虑的方法就是转而向父亲学习并产生认同。

通过这种方式,一方面减轻了焦虑,另一方面缓解了对于母亲的情感需求。

当然,从现象来看,弗洛伊德的观察并没有全错。

比如我们经常看到幼儿会比较依恋异性的父母,之后可能会采纳同性父母的态度和价值观,也从他们身上获取到相应的性别角色。

然而,和弗洛伊德酷炫但过于复杂的解释相比,现代理论要简洁太多。

比如为什么男孩会和父亲的价值观或态度相似?

可能是因为他们要在周围世界中寻找向导,而父亲是最适合的。

此外,性别角色的获得也不一定来自对同性父母的认同,这过于狭隘了。

在很多单亲家庭中,即便是缺失同性父母,孩子一样可以从同伴身上或者大众偶像身上学到性别的特征。

◇ 03 ◇

夸大了梦的作用

今天多数心理学家或多或少都接受了弗洛伊德对于梦的见解,承认梦不只是漫无边际的寓意,还具有心理解析的意义。

但是,经典精神分析的解释具有明显的局限性。

现代观点更多地认为梦是大脑神经活动的产物,它虽然能在一定程度上缓解焦虑,但并不总是压抑的愿望的伪装和实现。

脑科学认为梦境的产生并不一定基于内心深处隐秘的欲望,而是我们清醒时候形成的认知、关注、记忆,以及睡眠时我们大脑的自主活动。

一方面,多数的梦的内容都跟我们的日常经历有关,比如家庭、朋友、工作。

你在白天里关注什么,晚上就更可能梦到什么。

如果白天就处在沮丧和焦虑之中,那么在梦境里也可能充满着焦虑。

另一方面,梦境也会受到睡眠环境中刺&激的影响,所以才会有“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”。

多数情况下人在做梦的时候,眼球都会快速的转动。

如果在快速眼动睡眠阶段,给睡眠者一些外部刺&激,比如往他们身上撒一点水,然后把他们叫醒。

这个时候他们往往会说:哎,我刚刚梦到下雨了。

其实,很多梦的内容都会跟刚刚的刺&激有关。

换言之,大脑在做梦的时候,其实也在做着和醒时差不多的工作。

但是做梦时大脑并没更多的信息通道,它就只好自产自销了。

因此,梦境常常是不连贯的、碎片化的或者混乱的。

而解梦的真相往往是为我们编织一些故事,然后创造出某种意义罢了。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论