快系统:哪些自动反应不可靠?

文/龙爸开讲

快系统:哪些自动反应不可靠?

以前我们聊过潜意识与意识——生活中的大部分行为都是依赖潜意识完成的。

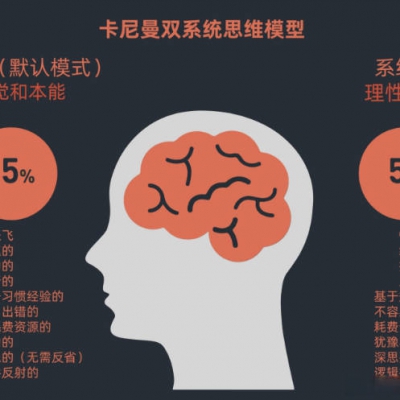

在此基础上,丹尼尔·卡尼曼把思考与决策的过程分为两部分:系统1-快系统和系统2-慢系统,实际上是新瓶装旧酒。

那么,慢系统为什么慢呢?或者说快系统为什么快呢?

实际上,慢系统要处理的信息,都要走意识的过程,要被递交到大脑的前额叶,等它的批复后才能向下推进。

我们可以把前额叶看成大脑的一个办事大厅,都知道这种地方速度快不起来,所以就慢了嘛。

快系统之所以快,就是因为它是不经过大脑和意识的,那上述那个繁琐的慢过程就被有效跳过,身体被刺&激,马上就去做了。

显然,快系统是有很多好处的,最主要是节省心力。

但是快系统也有着不小的代价。

本文我们就来说说哪一些快系统的自动化反应是不可靠的。

了解它们后,我们就知道哪些事情不能懒省事,必须启动慢系统,做细致的理性思考。

◇ 01 ◇

不准确

我们对很多事物的自动化反应是不准确的。

因为自动反应只能在极短的时间内关注到一些局部的、有冲击力的信息,却无法对事物的内在逻辑和规律形成概念化的加工。

什么意思吗?

我们很难靠直觉分辨很大的数字,1万公里和10万公里到底相差多少,我们一般人也搞不太清楚。

那想要搞清楚这些数字背后的涵义,你就必须通过慢系统建立关联。

比如说沿着赤道绕地球一圈是4万公里,所以1万公里是4分之1个赤道,而10万公里可以足足绕地球两圈半。

这样一来你就会有更具体的概念。

除了对数字的感知,这种自动化的判断还有哪些影响呢?

比如,你会对一些事情产生巨大的情绪反应,但如果要你复述一遍当时发生了什么,并且对事件的全貌给出更精确的描述,你就会发现:这件事似乎也没有那么严重。

就像你开会的时候说错了一句话。

快系统的反应是所有人都在哄堂大笑之后,他们每天都在取笑你,你已经社会性死亡了,你的情绪久久不能平静。

但是,如果我们理性的评估一下,所有人是哪几个人?他们真的都在取笑你吗?这些慢系统的思考就会让你慢慢的冷静下来。

作为心理咨询师,我在处理情绪困扰的时候,都会使用这个技巧——

请具体的说一说当时发生了什么?

这个简单的提问常常有很好的效果。

因为只要他说一次,那些快系统的处理结果就会被慢系统还原成为具体的事实,理智就会重点占领高地。

再比如,你听到两个人说你的坏话,快系统和慢系统对这件事情就会有不同的判断——

慢系统处理这件事儿会更理性。

假如有100个人说你坏话,被你听到了2个。

你会知道:在剩下的98个人里,也许还有8个人也讨厌你。而快系统看到的情况就太糟糕了——你会看所有人都在背后说我的坏话。

你看两种加工方式带给你的情感冲击是完全不一样的。

所以,你因为某件事情感到震惊或者难过的时候,一定要让自己慢下来,收集一下更全面的信息。

这并不是为了否定之前的结论,只是为了把结论更加完整。

这样你就不会因为情绪上头,而把快系统的判断当成了全部的事实。

◇ 02 ◇

处理框架单一

自动化反应的第二个不靠谱是用来加工信息的框架过于单一。

所谓框架,就是我们会自动地以某种特定的模式来接收信息。

就像是同样的半杯水,有的人看到的是空的一半,有的人看到的是满的一半。

你看,水是同样的水,区别只在于:我们理解它的框架不同,而得出的结论竟然就南辕北辙了。

这个我们接收信息的自动框架,可以帮助我们快速地从大千世界捕捉“有用”信息并且赋予意义。

这个过程没有错,问题就在于:快系统只会启动唯一的图式。

你就会用同一个框架去理解不同的刺&激,形成迥然不同的结论。

举个例子,如果我认为自己脑子笨,在听心理学通识这门课的时候,我就会格外的关注那些不理解的地方。

而那些已经听明白的,我就不怎么关注。

然后我就会印证原来的结论:我真的太笨了,这么简单的课我都听不明白。

你看我们会自动套用那个唯一的图式形成结论,这些结论又强化了最初的图式。

那么,用不同的框架来看待同一件事儿是什么意思呢?

比如,一位同学他今年取得了一定的工作业绩,可是他同时在心里边有两个不同的框架——

一个框架是我今年的成绩没有去年好,所以我有一些失望。

另一个框架是我今年的收益还不错,所以我已经取得了一定的成就。

这两个相反的框架在判断同一个事物的时候可以同时存在,这样我们对一个事物的认知就有了一定的弹性。

再说回到前面的例子:一个人受人嘲笑。

但为什么有的人自嘲几句这事儿就过去了,而另外一些人会被这样的一件事情困扰很久很久呢?

这就是因为他们看待被笑话这件事情的框架不一样——

有人觉得被笑话只是有一点小尴尬,甚至还有的人以此来获得更多的关注。

听到别人笑声时,他们甚至还会有点得意。只有那些把被别人笑话看成是一件天大之事的人,他们才会产生强烈的羞耻感。

进一步的说,就算是耻辱,不同的框架也有不一样的弹性。

如果你觉得我必须被所有的人喜欢,一丁点的嘲笑都不能有,那你就会很紧绷。

但也有的人觉得我能够被别人喜欢当然最好,实在做不到也没办法,他就会相对的放松一点。

总之框架的弹性越小,我们产生的情绪就会越激烈。

◇ 03 ◇

形成路径依赖

自动反应的第三个不靠谱,是会形成路径依赖。

什么意思呢?

前面讲过,大脑为了节能,会把常见的问题交给系统一,形成自动反应。

所以面对熟悉的问题,我们想都不用想就知道怎么办了。

可是,一旦遇到原有的方法不能解决的问题,系统是不知道猛回头的,它只会重复用原来的方式死磕。

比如,父母看到孩子对学习缺乏兴趣,他们习惯的路径就是批评孩子、给他增加压力:

你怎么就不能好好学习呢?你看看别人家的孩子,你再看你自己。

经过这么一通批评,孩子对学习会变得更有信心,还是会更厌烦,甚至是恐惧呢?

任何一个理性的人应该都会说:显然是后者。

但是,无数的父母都会自动地用这种适得其反的方式去解决问题。

他们为什么会犯这么初级的错误呢?

就是因为陷入了自动的反应模式。

只要稍微停下来想一想,就会意识到问题和解决方案之间是多么的不匹配。

其实不光是父母,每个人都有可能遇到这种情况,尤其容易发生在原有的稳定被打破,老办法无法解决新问题的时候。

这时候很多人想的不是换方法,而是仍在原有的路径上死磕到底。

所以,很多问题解决不了,不是因为你不努力,而是你一开始就错了。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论