原生家庭:终究还是活成了父母的样子

文/龙爸开讲

原生家庭:终究还是活成了父母的样子

对于新成立的家庭而言,小两口的磨合是一个严峻的过程,搞不好最后就会是一拍两散的结局。

为什么会这样呢?

这就得从著名的心理学概念“原生家庭”说起,很多人结婚组成了新家庭,但是心却从未曾离开。

即便是小夫妻想要从他们原生家庭的影响中离开,也很难抹去很多成长过程中的心理痕迹,而它们将长期影响这个新家里的夫妻关系,乃至以后的亲子关系。

所以,很多夫妻都说:我不想活成我父母的样子,可是我不知不觉就变成了我父母的样子,就好像是在经历一个不断重复的轮回。

◇ 01 ◇

原生家庭如何影响夫妻关系

那么,原生家庭怎么影响夫妻关系呢?

我用一个例子来说明。

前段时间我见到一对年轻的夫妻,两人相识多年,开始一起创业。

妻子比较能干,变成了公司里的骨干和核心;丈夫呢,则主要做一些支持性的工作。

于是,妻子总是嫌丈夫这没做好,那也没做好,尤其当业务遇到瓶颈的时候,更是经常当着公司其他员工的面来责怪丈夫。

丈夫很讨厌妻子这么做,可是因为不想跟妻子有冲突,所以呢,他会有意无意的回避跟妻子的沟通,他越不沟通,妻子就越生他的气。

两个人经常为此吵架。

妻子来做心理咨询时,谈到了她的原生家庭。

她说:

从我记事开始,我的妈妈就是在不停的嫌弃我爸爸,他总是说爸爸不能干,不会挣钱,甚至连家务都不如别人做的好。

而我爸爸呢,大部分时候都沉默以对,有时候实在忍不住了,就会忽然爆发摔东西,两个他人会因此大吵一架。

那个时候我还没有自己的判断,我也觉得爸爸确实不好,妈妈很委屈。

后来我父母离婚了,我妈妈又找了一个丈夫,过了一段时间,她又开始嫌弃这个丈夫不够好,不仅不会挣钱,还不懂体贴人。

那时我已经上大学了,不会再无条件地站在妈妈这一边。

我开始反思,是不是我妈妈也有她自己的问题,为什么她遇到的人总是让她嫌弃呢?我暗暗提醒自己,以后自己要成立家庭了,可不能像我妈妈那样……

其实不用学心理学你就看出来了:现在她嫌弃她自己丈夫的样子,跟她妈妈当初嫌弃他父亲和伴侣的样子非常的相似。

虽然再三提醒自己,可是她还是不小心过成了妈妈的样子。

这究竟是怎么发生的呢?

原生家庭如何让下一代重复上一代的相处模式呢?有3种可能:

◇ 02 ◇

重复原生家庭的角色

第一种可能,一个人在原生家庭中的角色和位置,会变成他在新家庭中的角色和位置。

比如上面提到的这个女生,她就是在这样的家庭环境中长大,从小就非常独立,妈妈的烦恼变成了她繁重的心事,很小的时候她就知道自己没什么人可以依靠,所以也就慢慢习惯了不依靠别人,甚至有时候还会变成妈妈的依靠。

从小他就学会了自己做饭,高中的时候更是每年暑假给邻居的小孩做家教来挣零花钱,成了家以后也一样——她不愿意依靠自己的丈夫,在情感上依靠别人会让她觉得不安全,可是内心里她又很希望自己能找个人依靠。

想依靠人的愿望和不能依靠人的角色构成了一种矛盾和冲突。

为了解决这种冲突,她就有了一个特别的想法:不是我不想依靠,而是我的伴侣根本没法依靠。

于是嫌弃伴侣就变成了解决这种心理冲突的一个解决方案。

当然,她和丈夫的现状还有一些别的原因。

当我问她:既然你这么嫌弃自己的丈夫,为什么不找一个不一样的你看得上的人结婚呢?

她说:我也找过其他的男朋友,其中也有能干又有钱的,可是跟他们在一起,我只是觉得是玩玩,从来没有认真的想过要跟结婚。

最后遇到我老公,才有一种安稳的感觉。

也许嫌弃自己的伴侣才能让她找到从小就习惯的独立的角色和位置,原来被她嫌弃的老公反而给了她一种安稳的感觉。

精神分析学还有一种说法:我们总是在异性的伴侣上寻找父母的影子。

也许这位来访者在建构自己小家庭的过程中,也在构建着和自己原生家庭相似的角色和位置,并从中感受到一种熟悉感。

◇ 03 ◇

继承父母看待伴侣的方式

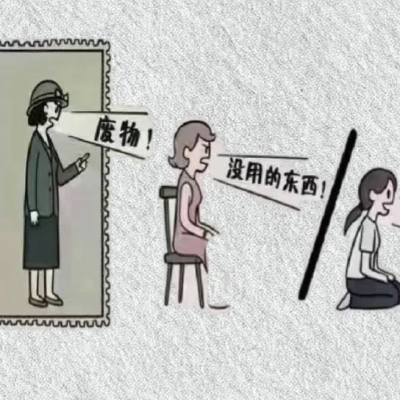

原生家庭影响我们的第二种可能,我们很容易不自觉地继承了父母看待他们伴侣的方式,把父母的偏见变成了我们的偏见。

而这种特殊的偏见常常决定着我们对伴侣是满意还是不满意。

比如说上面说到的妻子就继承了他妈妈的偏见。

在旁人看来,她的丈夫并没有那么不好,可是她总是戴着一副特别的眼镜看对方,习惯性的认为丈夫就是不能改,这成为丈夫不能变得更好的一种诅咒。

那这副有色眼镜是怎么代代相传的呢?

这是由父母和子女之间的关系紧密程度决定的。

在关系里我们越是认同一个人,越跟某个人有紧密的情感连接,就越容易从这个人的角度来思考和感受,从而把那个人的偏见变成了我们的常识。

在这个家庭里,比起父亲,女儿跟母亲的关系更为紧密,就好像海绵吸收了水分,母亲的忧伤自动变成了女儿的忧伤,母亲的目光也自动变成了孩子的目光。

虽然有一天女儿长大了,有了自己独立的思考和感受,这种影响仍然会以一种血肉相连的方式嵌入女儿的潜意识,变成一种根深蒂固的思维偏见,并把它放到了自己的伴侣身上。

◇ 04 ◇

影响我们的亲密关系

而原生家庭影响我们的第三个方式,是它塑造了我们对亲密关系的信心和态度。

那些父母关系很好的家庭出来的孩子,对亲密关系有一种天然的乐观和自信,他们觉得保持一段长久的关系根本不是什么难事。

而那些来自矛盾重重的家庭的孩子,对亲密关系则有一种很深的怀疑,他们本能地不相信一段关系能够持久。

因此,他不敢轻易把自己全身心投入到一段关系中。

上面那位来访者就是这样的问题,他对亲密关系也有一种深深的怀疑,总觉得好像关系不能持久。

她虽然形式上结婚了,可是心理上却还是自己单过。

因为她从来不相信伴侣的承诺和忠诚,而这种忠诚常常来自于对亲密关系本身的信心。

虽然她结婚了,可是好在心理上却一直不敢确定这段亲密关系是否能够长久,她想要靠近却会感到不安,想要离开又会感到孤独。

在这种矛盾下,嫌弃就变成了一种折中的方案,对伴侣的嫌弃从来都不是她们不想要这个人了,而是她想要一部分,又不想要一部分。

因此,她只能就把亲密关系放到了一个不远不近的位置,嫌弃又不要分离,在两个人亲密的距离上达到一种微妙的平衡。

当然了,这只是故事的一半,故事的另一半来自她的丈夫,他也有自己的原生家庭,原生家庭也会在他的身上留下印记。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论