从观察到实验,心理学家原来这样工作

文/龙爸开讲

从观察到实验,心理学家原来这样工作

上大学那会儿,放寒假回老家,乡亲父老们见面聊天,问我最近忙什么?

我说:忙着做实验、写论文。

大伙当时就一脸震惊模样:你不是学的心理学吗?怎么还做实验?

其实,乡亲们的疑问反映的是大从对于心理学研究方法的一知半解。

不可否认的一个事实是:尽管现在心理学的普及如火如荼,但是对于心理学的研究方法,大部分还是比较陌生的。

◇ 01 ◇

心理学是科学吗?

说起来科学,大家通常会想到数理化,但是,心理学是科学吗?

相信绝大部分人拿不准。

一方面是因为大众认知中的心理学,都是一些理念性的东西,比如野马结局、马太效应,更像是文科的内容,而大家意识中的科学都是理科。

另一方面,一些人认为科学研究的内容应该是跟自然有关的,而心理学的研究内容更多地跟社会相关。

上述说法似乎没有毛病,但是如果大家对于科学的理解本身就存在偏差呢?

加拿大的心理学家斯坦诺维奇认为:科学是一种研究事物运行机制的方法。

归纳起来,科学有三大特征:

研究问题:必须是实征可以解决的问题。

比如,人为什么活着,这种问题显然属于思辩领域,而无法实征,那它不是科学研究的范畴。研究方法:采用系统的实证主义方法。

研究结论:要经过同行的评议认可,能够反复得到验证。

就是说你的研究结果需要在正式的刊物发表出来,能得到同行们的认可,而且可以重复使用。

你看,心理学的研究是完全符合这三条标准的——

首先,它的研究问题是可以实证解决的,比如人的情绪如何影响行为?人的行为如何受社会情境影响?都是可以通过实证方法,比如观察、实验、问卷调查等方法进行研究。

一旦研究出现新的成果,研究者乐得屁颠屁颠去赶紧发表论文,把这个成果分享给业界同仁,请他们一起验证结论的重复可用性。

这三个标准是区分心理学和伪心理学的重要标志,如果一位所谓的心理专家,在他的观点中很少看到这些特征,那他所说的就是伪心理学。

◇ 02 ◇

观察法

心理学大量采用了类似于物理、化学的研究方法,这里只介绍三种,我们先讲观察法:

在自然的条件下对某种行为进行有目的、有计划的观察,

从而发现心理或者说行为的一些规律性。

所以,这种方法的核心是:有目的、有计划的观察,并不是你搬个凳子坐在街边看风景,就算是观察了。

观察法常用于婴幼儿心理的研究。

比如说心理学家可以通过观察法得知:婴儿他的自我意识是什么时候出现的?

小孩一出生之后,他没有自我意识的。

所以,你看刚出生不久的小孩子,抱着自己的脚丫子在啃,这表示:他不知道那个手脚那是他自己的。

那么,到什么年龄这种自我意识才会发展起来呢?也就是说:知道自己是自己而不是他人,这个就叫有了自我意识。

在心理学上有一个著名的“鼻子点红点”测试——

妈妈抱着孩子,然后在孩子不注意的时候,偷偷给Ta在鼻子上点一个红点儿。

点完红点之后,就把这个孩子抱到这个大镜子面前。

结果就发现:

如果是9到10个月的孩子,都去摸镜子里面那个孩子鼻子上的红点,这是因为他不知道那个镜子里面那个人是他自己,说明他的自我意识还没有建立起来。

可是到了18个月,如果你给孩子鼻子上点一个红点,再让他照镜子,就会发现:他会去摸自己鼻子上的那个红点儿。

说明这时他已经知道镜子里面那个人是他自己。

通过这个测试,我们就会知道:孩子长到18个月到24个月时,已经有了自我意识。

您看这就是一个观察法的研究。

它是在自然条件下进行的,结果比较真实。

但是,你没有发现?观察法因为观察者、观察对象、时间、地点等因素的不同,得到的结果可能会大相径庭。

而且观察过程中的因素太多,很难探索事物之间的因果关系。

◇ 03 ◇

相关法

心理学常用的第二种研究的方法就是相关法来探讨事物之间的关系——如果两者之间有一定的关系,我就可以用一个变量来预测另外一个变量。

比如说身高和体重有关系,一般来讲身高高,体重也大,这是正相关;再如你车开越久越不值钱,那这是负相关。

心理学的很多研究都是采用相关法进行研究的——

先采用一种方法测量出你感兴趣的变量,然后利用统计的方法求变量之间的关系。

例如,受教育水平与收入的水平是什么关系?父母的教养方式与孩子的性格是什么关系?

或者,金钱和幸福感是什么关系,是不是说金钱越多幸福感越强呢?

美国心理学家,诺贝尔经济学奖的获得者carneyman,他就通过相关的方法考察了美国人收入水平和幸福感之间的关系。

研究结果发现:

在一定的范围内,例如年收入1到3万美金的时候,收入水平和主观幸福感是线性增加的关系。

但是在年收入3万到7.5万这个区间,主观幸福感的增加速度变慢。

如果年收入超过了7.5万美金,你收入再增加,幸福感不再增加。

根据这个研究结果,当你没钱的时候挣钱确实可以增加你的幸福感。

但是挣钱到了一定程度之后,挣更多的钱并不会增加你的幸福感。

当然,影响主观幸福感的因素有很多,比如婚姻关系——如果婚姻关系好,即使钱少一些也会感觉很幸福。

最近,美国研究者考察了久坐与痴呆症之间的关系,结果发现:

随着久坐时间的增加,痴呆症的发病率显著增加;

如果每天做12个小时以上,那痴呆症发病率急剧增加。

这也是相关性的研究成果。

所以,相关性研究,确实能够发现事物之间的关系,但是相关性研究也存在一定的问题——

例如成年养宠物的孩子犯罪率低,有没有发现这样一种相关关系呢?或者说是不是意味着养宠物导致犯罪率低呢?

这还不能得出因果的关系,因为可能存在第三个变量的影响。

比如说养宠物的孩子家庭更富裕,养宠物的孩子可能更有爱心,等等。

可能是这些因素导致了犯罪率低,而不是说你养宠物导致了犯罪率低。

因此,相关研究的一个显著缺点就是:很难确定谁因谁果。

◇ 04 ◇

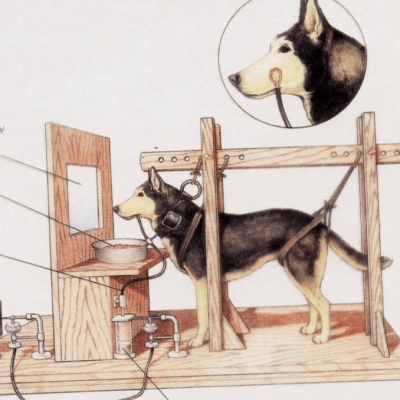

实验法

科学研究一个很重要的目的就是:揭示事物之间的因果关系,这还得依靠实验法。

我们先来讲一个实验法的案例——糙皮病。

20世纪初,数以万计的美国南部的民众死于糙皮病,这种病有皮炎、头晕、呕吐、腹泻等症状。

当时很多医生认为这种糙皮病与糟糕的卫生条件有关。

在那个地方污水处理条件比较差,所以病症就通过体液传播出去了。

有一位医生叫哥德伯格,他认为不对,他认为这种糙皮病是跟营养不均衡有关,由饮食中蛋白质的含量低造成,并且它不会通过体液传播。

为此,哥德伯格做了一个研究:他在监Y的农场找了两组犯人做被试,他们都没有疾病。

哥德伯格就把这些犯人分成两组:

一组被试就是吃那种高碳水化合物、低钙质的饮食,比如说米饭、馒头、玉米粥。

另外一组被试就吃那些营养成分比较均衡的饮食,有啊肉、蛋、奶米饭。

结果就发现什么呢?

五个月之后,第一组(碳水化合物)就患上了糙皮病,而第二组(营养成分均衡)并没有患上这种病。

所以你看,这里面他创造了两种条件,这个就能直接的证明这种病的原因就是营养因素。

然后,为了证明这个糙皮病不会传染,不是传染病,哥德伯格他给自己注射了患者的血液,还吃了患者喉咙和鼻子里的分泌物,但是没有生病。

所以也就驳斥了糙皮病它不会通过这种体液进行传播。

您看到实验法最核心的地方在于:人为地操纵自变量,把其他的变量控制好,这样我就可以揭示自变量和因变量之间的因果关系了。

例如,研究睡眠时间对记忆的影响,那我就可以招募被试,一组被试睡眠8小时,另外一组仅睡眠2小时。

基于同样的内容,结果发现睡2小时的记忆的效果较差。

那我就可以得出结论来,睡眠不足是导致记忆效果差的原因。

∵

心理学正是由于采用了实验的方法进行研究,才使它从哲学当中分离出来,成为一门独立的科学。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论