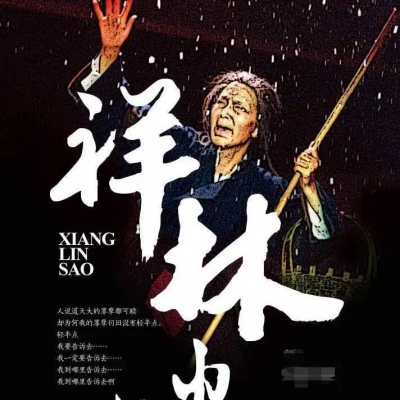

当心理咨询师遇到祥林嫂

文/龙爸开讲

当心理咨询师遇到祥林嫂

当心理咨询中,经常会遇到一些来访人喋喋不休地重复同一段话,这种场景下我总是想起来祥林嫂。

是心理咨询师没有理解对方所要表达的意思?还是他们困于自己一段思维中走不出来呢?

◇ 01 ◇

反复诉说的渴望

鲁迅先生的《祝福》中,失去孩子和家庭的祥林嫂总是反复地说:

“我真傻,真的……”

说实话,在小学时候学习这篇课文的几十年后,小说中别的人物早已经忘记得七七八八了,只有祥林嫂的形象还不时在眼前闪烁。

从心理学的角度看,祥林嫂是有精神科疾病的——她曾经遭受过严重的精神创伤,儿子阿毛被狼吃掉这件事彻底摧毁了她的精神世界,她一直困在自己的内疚与内责之中。

她不断向身边的人倾诉,刚开始人们对她抱以同情。

可是,听得遍数多了,都可以烦她,谁也不愿意再接近她了。

从心理咨询的角度看,祥林嫂在孩子失去之后,最需要做的是尽快做心理危机的干预。

假如她去了心理咨询室,咨询师可以与她共情,陪她一起面对、缓解那部分痛苦。

在咨询师真心地倾听、听懂祥林嫂内心的愧疚、自责与伤心,或许,她就会迈过人生这道坎儿,不会再继续向其他的外人不断重复自己的不幸,而招致他人的嫌弃。

在祥林嫂不断重复自己失子之痛时,那一刻她应该是极其绝望的,因为她感到非常无助,周围的人无法理解她,他们甚至都不愿听她详细说一遍自己的遭遇。

从这个意义上说,祥林嫂的不幸在于她压根儿就没有被人看见过,也更无法被人理解。

◇ 02 ◇

你会认真倾听吗?

在你的生活中,你遇到到你的爱人或亲人不断跟你重复类似的话的情形吗?

如果你正在面临这种状况,那就先不要着急烦躁,因为这很可能是说明:你完全没有听懂对方的意思。

至于说明你没有给他足够的回应,让他认为你没有把他的话听到心里头。

所以,他才要不断的说那一段说,反复要告诉你到底发生了什么情况。

在你的眼中,这种人就是大冤种,很招人烦;在对方的眼中,他对于这段关系也是失望的,因为他所渴望的心理链接并没有出现。

既然辛苦维持的一段关系中,对方连听自己倾说的意愿都没有,这段关系的价值到底是什么?

当我们反复倾诉自己的创伤经过或痛苦过往时,我们的期待是有人能看见、能理解、能接纳。

在关系模式里,每个人都会渴望被看见。

当我们被看见,我们便不孤单,心理上才会有依仗,这本身就是一种治愈的力量。

看见之后才可能被理解,只有理解才能谈得上接纳。

◇ 03 ◇

理解与接纳

在面对祥林嫂这样的来访者时,咨询师的作用就是提供一个足够安全的表达空间。

在这个空间里,咨询师陪祥林嫂一起度过她遭遇创伤后最糟糕的那一段时光,在她抑郁悲伤之中,咨询师跟她一起面对,倾听她的无力、委屈、不安与自责。

心理咨询师在很多时候要做的就是这样的工作:给来访者提供一个安全的倾诉空间,让对方来尽情倾诉和表达。

当感知到自己被听到,而不是像现实世界中那样,没有人愿意听自己,让自己无边地绝望,来访者最后就不再抱怨和倾诉了,他对于这个世界失望透了。

既然抱怨没有任何用处,那逐渐心如死灰,开始放弃掉自己,活着不再对他有实际的意义。

他们无法得到尊重和理解,以及那些情感上的链接,他会觉得活着就是一个很大的折磨。

这种状况如果得不到改善,他的内心其实会越来越封闭,他会越来越无法与别人建立关系。

因为他无法从这种创伤中走出来,就会让他深陷其中,无法与他人建立正常的关系。

如果他得不到心理帮助,周围的人也不能帮助他,他与他人的关系就会越来越疏远。

他会变得越来越孤僻、不安、不舒服,而这部分痛苦和委屈始终在内心,没有被任何人看到。

这个过程会非常痛苦。

那么如果有一个人能够一起面对,谁能理解你的遭遇呢?那么,在这个过程中,或许就意味着痛苦减少了一半。

也许以前无法面对的事情现在可以面对了。

面对之后,我们才能明白发生了什么,然后才能逐渐接纳。

所以我经常跟别人聊天,我会讲心理咨询,其实就是说我们有勇气一起去面对。

只有面对之后,我们才能理解、明白发生了什么。

了解之后,我们可以接受,也可以释然。

我们无法直接接纳,因为这种接纳只是心理层面的。

就像很多家长学了心理学理论之后认为自己理解孩子,其实他们并没有真正理解孩子,只是用理论来理解了孩子罢了。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论